建筑师张永和在建筑界有着巨大的影响,他是第一个担任普利兹克建筑奖评委的中国人。今年,他出任香港大学建筑学院院长。

眼下正在举行的威尼斯建筑双年展主题馆中有一个关于中国乡村振兴的项目——“塱头实验”颇具看点,这一项目是由张永和参与设计,向世界展示了一个岭南七百年古村的蝶变故事。当张永和面对乡村的多元共创时,他有着怎样的设计思路?《澎湃新闻|艺术评论》就此专访了张永和。

塱头村位于广州市花都区炭步镇,周边河流湖泊密布,南有泽地北有土岗,民居建于岗头临水之边,取名为“塱”,“塱头村”之名从此而来。村落始建于南宋末年,至今已有超过七百年的历史。村里保存了完整的明清古建筑群,二百余座古民居星罗棋布,形成岭南宗族村落中典型的梳式布局。2021年起,塱头村开启了乡村振兴之路。“塱头实验”项目讲述了这个七百年岭南古村蝶变新生的故事。

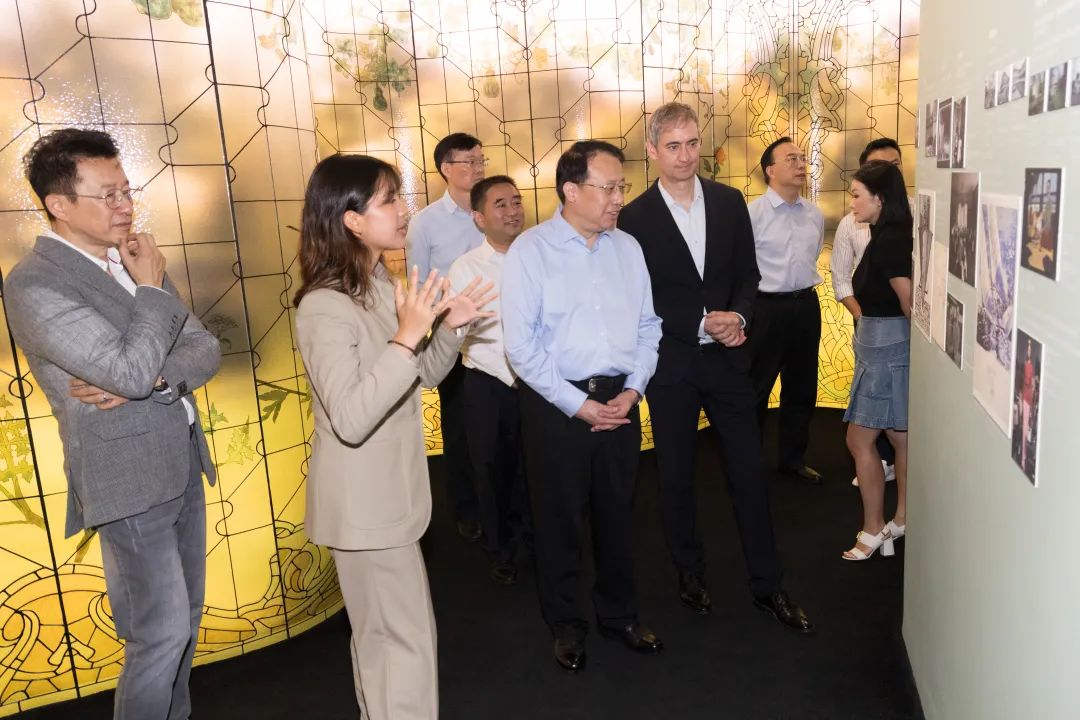

威尼斯国际建筑双年展现场,“塱头实验”展区

过去三年里,塱头乡村振兴项目通过建设春阳台艺文中心(简称“春阳台”)、举办“中国读书人的安身与立命” “贾科梅蒂在塱头”等展览与活动,使得该区域成为了岭南文化新地标。同济大学教授、国际古迹遗址理事会乡土建筑遗产科学委员会副主席邵甬将其评价为是“探索一种传统村落再生的模式”。

塱头村

张永和设计的春阳台艺文中心

其中,最具吸引力的就是张永和设计的春阳台艺文中心,它采用红瓦、青砖和素混凝土等材料,以塱头古村“梳式街巷”为灵感设计了步道,并在屋顶建了25个荷塘,与古村落中的荷塘共同构成“立体荷塘”。

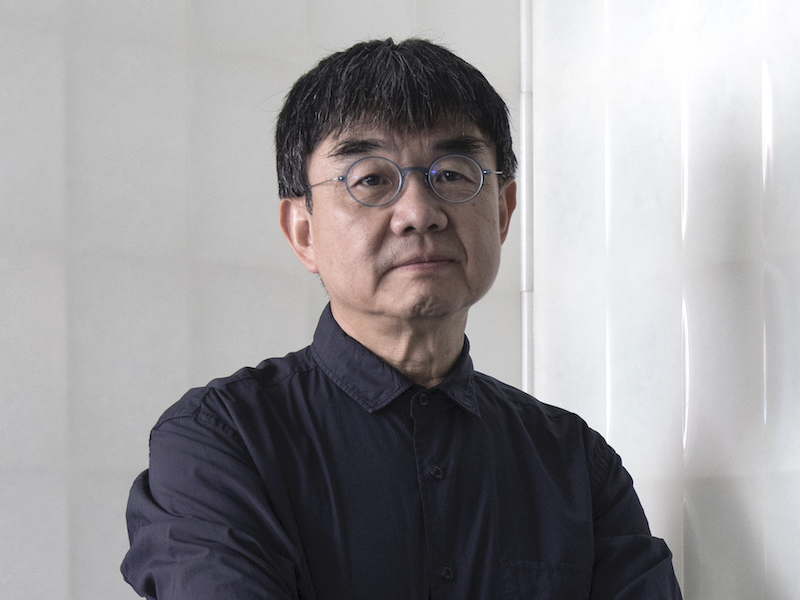

出生于北京的张永和是新中国第二代设计师张开济的儿子,在南京工学院(现东南大学建筑学院)完成学业后赴美留学,在美国波尔州立大学环境设计系获环境设计理学士学位,后在UCB建筑系获建筑学硕士学位。1993年,他与妻子鲁力佳共同成立 “非常建筑” 设计工作室。此外,他还在密执安大学、伯克利加州大学和莱斯大学担任教职,后又成为哈佛大学设计研究院丹下健三讲席教授。2005年至2010年,他担任麻省理工学院(MIT)建筑系教授及系主任,成为该系历史上首位华人主任。2011年,他成为第一个担任普利兹克建筑奖评委的中国人。今年,他出任了香港大学建筑学院院长。

南头城社区中心,2023 ©田方方

对应丰富履历的,更有他的建筑设计作品。2002年张永和在长城脚下设计的“二分宅”,是一件被视为北京最早的前卫建筑之一的作品。其设计的中国美术学院良渚校区,将“居学一体”的传统书院理念转化为现代校园设计,颠覆了西方现代主义的透明性概念——坚实的屋顶和地板改用玻璃,而原本透明的墙体却被混凝土墙取代。张永和的设计,是一种既根植于传统哲学又面向未来的空间营造。

以下为《澎湃新闻|艺术评论》与张永和的对话。

张永和

对话|张永和

澎湃新闻:这几年在全国各地已涌现出了不少乡村振兴的改建案例,在您看来,文化项目的建筑设计对于乡村的活化和新生会带来什么样的影响?

张永和:乡村振兴中的文化项目如果能够做到既对外又对内,其作用就很积极:对外拉动旅游发展经济,对内丰富村民生活强化社团精神。这就是为什么“非常建筑”和唯品会慈善基金会都非常重视春阳台也向村民开放。一方面村民可以利用这里的设施从事传统文艺活动,如粤剧演出;另一方面也有机会接触到外界的知识文化,如贾科梅蒂现代雕塑展。春阳台的出现促成塱头村的孩子们组织了“太阳照照”童声合唱团,是文化项目改善乡村文化生态的成功案例。今年春节,“太阳照照”在春阳台举行了第一场音乐会。

塱头村

春阳台的屋顶荷塘

澎湃新闻:古村有着很宝贵的历史文化价值,在当下,我们是如何将其内在逻辑重新解读出来?除了作为旅游地,今天的人们还能从古村中建立怎样的新链接?

张永和:从建筑师的角度看,春阳台关注古村与新建筑、人工与自然,即田园景观的关系,引导出化整为零的空间组织和屋顶上的荷塘设计。将建筑下沉和采用质朴的建筑材料,无论是老的还是新的,都是春阳台和塱头古村在多个方面,如尺度和质感,对话的方式。这也使得使用者、参观者看到的是不同年代的建筑,感受到时间的流逝及延续。

澎湃新闻:去年,您在这里策划了贾科梅蒂特展。在您看来,艺术能给乡村带来什么?

张永和:贾科梅蒂展不但为塱头村带来了大量的游客,刺激了当地的经济,也为当地居民打开了一扇探视外部世界的窗口。而且,我们并没有把贾科梅蒂锁在展厅里,而是把他的雕塑复制品放到了春阳台的屋顶荷塘里,放到塱头古村的街巷中,使人们领略到岭南古建筑、田园景观和欧洲现代艺术之间的和谐联系;进而也使村民对自己古老的家园产生新的、属于二十一世纪的认识。

此前在春阳台举办的“1的纪念性:贾科梅蒂在塱头”展览现场

在塱头,以贾科梅蒂《高女人》为原型创作的户外装置

澎湃新闻:可否聊一聊这一展览的策展灵感,以及艺术对您的建筑设计和日常生活分别带来了哪些影响?

张永和:我自幼喜欢画画。在美国留学期间接触到西方现代艺术。通过现代艺术中的抽象思维,我逐渐意识到建筑中对材料、结构、构造、空间的审美和现代抽象艺术有异曲同工之妙。设计既存在于艺术中也存在于建筑中。在建筑与艺术之间,还存在着一系列更接近生活的设计,如家具、产品、服装等等。我对这些领域都有浓厚的兴趣,也做过这些方面的设计。对我来说,艺术、设计是生活的重要组成部分。

贾科梅蒂的作品带有古典的一面,但同时也跨越了各种主义风格,展现出极为强烈的物质性。 贾科梅蒂的雕塑作品无疑体现出物质性,而他的油画同样如此。他的油画最吸引人的地方正是通过材料和笔触来表现内容。这启发了我们在设计中迅速找到方向——基于贾科梅蒂的现代性思维方式,强调物质性,并在一定程度上注重工艺,这正是我们设计态度的体现。

张永和家具设计《我爱瑜伽》系列 ©曲美

澎湃新闻:出身于建筑之家的您,可否谈一谈您父亲张开济对您的影响?

张永和:我们家所谓的教育就是放养。父母都不管我们兄弟的学习,任凭我们发展自己的兴趣。父亲看我喜欢画画,就总是鼓励我。他也是建筑师,绘画功底非常好,一定注意到了我画得很差,但从来没有指出来过,使我得以保持对美术的热情。这是我后来才意识到的,也因此非常感激他。

澎湃新闻:您从小生活在北京街巷,早年的作品“二分宅”是否受到少年时成长环境的启发与影响?

张永和:我是在北京东城的一个四合院里长大的,对老北京由胡同和四合院构成的城市肌理非常熟悉。非常建筑设计的很多房子都是围绕院子作文章的,如浙江嘉兴的雅莹时尚艺术中心,其建筑围绕着一个园林般的大院子;又如法国巴黎国际大学城中的中国之家,其中有一个垂直向的院落,当然还有用建筑和山坡围合出庭院的二分宅。院子就是上面没顶的建筑空间,就是建筑的一部分。这种对院子的认知可能是中国特有的。

张永和设计的“二分宅”,位于水关长城脚下

中国学舍,2023 ©田方方

澎湃新闻:上世纪90年代,您为何会辞去在美国的教职回国发展?当时创办“非常建筑”有哪些期待?

张永和:只有一个期待,就是想盖房子。

澎湃新闻:如何看待您刚回国时的1990年代的中国建筑行业?

张永和:当时的观察是国内建筑学界对建筑核心的问题,如材料、结构、空间等,关注不够。讨论最多的是符号之类的形式与形象问题。

张永和设计的垂直玻璃屋,位于上海徐汇滨江

垂直玻璃屋的内部构造

澎湃新闻:30余年来,中国的建筑设计发生了哪些转变?您个人的建筑实践与建筑理念又产生了哪些变化?

张永和:过去30年,中国建筑发生了翻天覆地的变化。今天,很多建筑师设计出了有质量的房子。我们的实践仍然聚焦在一个基本的建筑学上;由于过去三十几年的工作经验积累,我们现在在一些方面可以走得更远,如透视空间体系,如砖的应用。

张永和设计的中国美术学院良渚校区

澎湃新闻:在您的作品里,自己最满意的建筑项目有哪几项?

张永和:建筑师总是觉得新完成的项目好一些,但具体原因都不同,或是结构,或是空间,或是内容策划,或是与环境融合方面有所进展。就非常建筑而言,吉首美术馆,中国美术学院良渚校区,塱头春阳台艺文中心,巴黎国际大学城中国之家,深圳南头城社区中心等项目都多少有些突破。

雅莹时尚艺术中心,2021 ©田方方

澎湃新闻:您曾在美国执教,现又受聘于香港大学建筑学院。在您看来,中美建筑教育存在哪些异同点?

张永和:这个话题太大了。简单地说,中美的建筑教育在教学生实操盖房子上都比较欠缺,更像在培养艺术家。

澎湃新闻:最后,如何看待在数字化、人工智能化的当下的建筑行业的发展?

张永和:数码技术对提高建造质量和效率会有帮助,新材料也可能会改善建筑结构及围护体系,但设计需要有创意,还是要依赖人的智慧。